※掲載されている画像の保存・印刷等はご遠慮ください。閲覧のみでお願い致します。

10円 / 10 Yen (1943)

| 額面 | 10円 紙幣(2次) |

|---|---|

| 発行年 | 昭和18(1943)年 |

| 補助通貨 | 1円 = 100銭 = 1,000厘 |

| 通貨コード | JPY |

| 表面 | *奈良時代末期~平安時代初期の廷臣、和気清麻呂の肖像[右] |

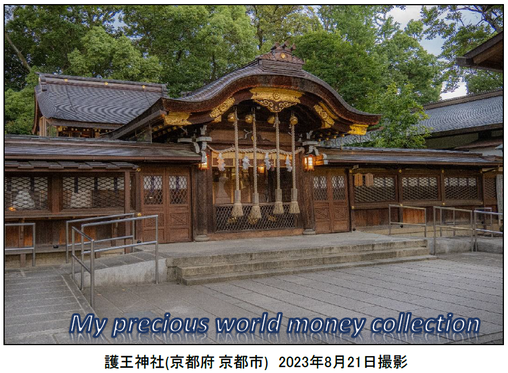

| 裏面 | *京都府にある護王神社[中央] |

| 透かし | 「拾圓」の文字 |

[補足]

- 昭和17(1942)年以降、それまで可能であった紙幣と金貨の交換が出来なくなりました。

- これまで使用されていた金貨と交換可能な紙幣のことを「兌換紙幣」と呼び、これ以降に発行された交換が出来ない紙幣を「不換紙幣」と呼びます。

- それに伴い10円紙幣のデザインも微調整が加えられ、それまで「日本銀行兌換銀券」と表記されていたものが「日本銀行券」となっています。

- 下の画像は、昭和5(1930)年発行の1次10円(兌換紙幣)と、昭和18(1943)年発行の2次10円(不換紙幣)を比較したものになります。

☆兌換紙幣廃止に伴う主な変更点

①「日本銀行兌換銀券」が「日本銀行券」に変更。

➁兌換紙幣で記されていた「此券引換に金貨拾圓相渡可申候」の文言が削除。

①「日本銀行兌換銀券」が「日本銀行券」に変更。

➁兌換紙幣で記されていた「此券引換に金貨拾圓相渡可申候」の文言が削除。

- 護王神社

▼貨幣の情報は、あくまで私自身が調べた知識や経験によるもので、情報の正確性を保証するものではありません。

▼発行年は日本貨幣商協同組合編、日本貨幣商協同組合出版の「日本貨幣カタログ」の情報等をもとに記載しています。

▼補助通貨「銭」と「厘」は昭和63(1988)年に廃止されましたが、それ以降も参考という形で全ての時代の貨幣に記載しています。

▼通貨コードとは、国際標準化機構が定義したISO4217を意味しています。

▼発行年は日本貨幣商協同組合編、日本貨幣商協同組合出版の「日本貨幣カタログ」の情報等をもとに記載しています。

▼補助通貨「銭」と「厘」は昭和63(1988)年に廃止されましたが、それ以降も参考という形で全ての時代の貨幣に記載しています。

▼通貨コードとは、国際標準化機構が定義したISO4217を意味しています。